一起来学地质学(九)

发布日期:2025-05-14 09:35第三章 岩浆作用与火成岩

第二节 侵入作用与侵入岩

一、侵入作用概述

深部岩浆向上运移,侵入周围岩石,在地下冷凝、结晶、固结成岩的过程,称为侵入作用(intrusion)。其形成的岩石,称为侵入岩(intrusive rock)。侵入岩是被周围岩石封闭起来的岩浆固结体,故又称侵入体(intrusive body)。包围侵入体的原有岩石,称围岩(country rock)。

侵入体形成的深度不一,形成深度在地表以下大于10 km者,称为深成侵入体(简称深成岩,hypogene rock),其规模较大;形成深度在3~10 km者,称为中深成侵入体(简称中深成岩,meso-hypogene rock);形成深度小于3km者,称为浅成侵入体(简称浅成岩,hypabyssal rock),其规模较小;形成深度在≤1.5 km者,称为超浅成侵入岩,又称次火山岩(sub-volcanic rock)。

二、侵入岩的产状

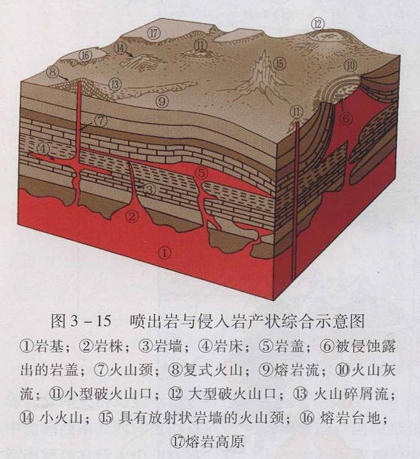

侵入岩的产状(occurrence),指其形状、大小、展布方向及其与围岩的关系。由于岩浆冷凝的深度、岩浆的规模与成分,以及围岩的产出状态不同,故侵入岩有多种产状(图3-15)。

◎岩墙(dyke):也称岩脉,呈狭长形的侵入体。当围岩是成层的岩石时,它切割围岩的成层方向。其规模变化大,宽由数厘米(或更小)到数十米(或更大),长由数米(或更小)到数千米或数万米(或更大)。它是岩浆沿围岩的裂缝挤入后冷凝形成的(图3-15之③)。

◎岩床(sill):围岩为成层的岩石,岩浆顺围岩的层间空隙挤入、扩展后冷凝,固结成岩。侵入体呈层状或板状,其延伸方向与围岩层理平行。厚度常为数米到数百米(图3-15之④)。岩浆的成分常为基性。其规模差别很大。

◎岩盆(lopolith)与岩盖(laccolith):围岩为近于水平延伸的成层的岩石,侵入体的展布与围岩的成层方向大致吻合。侵入体的中间部分略向下凹,似盆状,称为岩盆。岩盆底部有管状通道与下部更大的侵入体相通。如果侵入体底平而顶凸,延伸方向与围岩的成层方向大致平行,似蘑菇状者,称为岩盖(图3-15之⑤⑥)。岩浆的成分常为中酸性。

◎岩株(stock):横截面积为数十平方千米以内的侵入体(图3-15之②)。其形态不规则,与围岩的接触面不平直,边缘常有规模较小,形状规则或不规则的分支侵入体贯入围岩之中。岩株的成分多样,但以酸性与中性较为普通。

◎岩基(batholith):规模极大的侵入体(图3-15之①)。其横截面积大于100 km²,常达数百到数千平方千米。形态不规则,通常略沿一个方向伸长,边界弯曲,其边缘常以较小规模的岩脉或岩株形式穿插到围岩中。

岩基主要由花岗岩组成,因此,常有花岗岩岩基之称。例如,我国南岭的佛冈花岗岩近东西方向展布,面积达6000km²。大规模的花岗岩岩基,往往是地壳在断裂拉张力的持续作用下,通过多次侵入作用形成的。地壳每一次拉张-伸展都会形成一定的侵入空间。因此巨大的花岗岩岩基很少是一次侵入而成的,大多数是多期、多阶段侵入的结果,多属于复式岩体。

三、侵入岩的主要类型

超基性侵入岩主要由橄榄石、辉石和很少量的基性斜长石组成,不含石英。代表性岩石有橄榄岩、辉石橄榄岩等,呈黑色,多具粒状结构,岩石致密,密度大。因橄榄石、辉石容易发生水热蚀变,变成蛇纹石、滑石,故超基性侵入岩在地表上常呈蛇纹岩出现。

基性侵入岩主要由辉石和基性斜长石组成,基本不含石英。代表性岩石是辉长岩,因辉石呈黑色,斜长石呈白色,故常呈黑白斑杂颜色,粗晶状或似斑状结构,密度较大。

中性侵入岩主要由角闪石和中性斜长石组成,可含少量辉石或黑云母或石英。代表性岩石是闪长岩,呈黑绿色,粗晶状或似斑状结构,岩石致密,呈块状。

酸性侵入岩主要是由更长石、钠长石、钾长石、石英、黑云母或白云母组成,可含少量角闪石。代表性岩石是花岗岩,颜色浅,等粒状、似斑状结构普遍。相对基性侵入岩,密度略小。

上述四类侵入岩都可在小于3 km深度的地壳浅部形成。浅成-超浅成的超基性岩以金伯利岩为代表,为蛇纹石化的金云母橄榄岩,具斑状结构,角砾状构造,自然界少见。其余三类浅成一超浅成侵入岩的代表性岩石分别为辉绿岩、闪长玢岩、花岗斑岩,可见斑状结构,自然界常见,但规模较小。一般将斑晶由钾长石、更长石、钠长石和石英组成者,称为斑岩;将斑晶由中基性斜长石组成者,称为玢岩。

第三节 火成岩的结构与构造

一、火成岩的结构

火成岩的结构(texture)指火成岩中矿物的结晶程度、晶粒大小、形态及晶粒间的相互关系。它能反映岩浆结晶的冷凝速度、温度和深度。

影响火成岩结构的因素首先是岩浆冷凝的速度。冷凝慢时,晶粒粗大,晶形完好;冷凝快时,众多晶芽同时析出,彼此争夺生长空间,导致矿物晶粒细小、晶形不规则;冷凝速度极快时,形成非晶质。岩浆的冷凝速度与岩浆的成分、规模、冷凝深度以及温度有关。

此外,岩浆中矿物结晶的先后顺序也是影响结构的重要因素。早结晶的矿物晶粒较粗,晶形较好;晚结晶的矿物受到空间的限制,晶粒细小,晶形不完整或不规则。

按照矿物晶粒的大小,将火成岩的结构分为粗粒(粒径>5mm)、中粒(粒径5~1 mm)、细粒(粒径1~0.1 mm)。这些结构用肉眼均可识别,统称显晶质结构(phanerocrystalline texture)。

按矿物颗粒之间的相对大小,可分为等粒结构(矿物颗粒大小相等)及不等粒结构(矿物颗粒大小不等)两种。

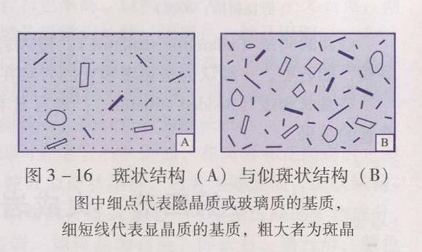

在不等粒结构中,如两类颗粒大小悬殊(相差一个数量级以上),其中粗大者称为斑晶(pheno-cryst),其晶形完整,是在温度较高的深处慢慢结晶形成的;细小者称为基质(matrix),其晶形多不规则,通常形成于冷凝较快的较浅环境。如果基质为显晶质,且基质的成分与斑晶的成分相同者,称为似斑状结构(porphyroid texture)(图3-16B);如果基质为隐晶质(cryptocrystalline)或非晶质者(amorphous),则称为斑状结构(porphyritic texture)(图3-16A)。斑状结构是熔岩和浅成-超浅成侵入岩的特有结构,而似斑状结构基本出现在中深成-深成侵入岩中。

二、火成岩的构造

火成岩的构造(structure)指火成岩中矿物集合体的形态、大小及相互关系。它是火成岩形成条件与环境的反映。

◎块状构造(massive structure):岩石中矿物排列无一定规律,岩石呈均匀的块体。这是火成岩最常见的构造。

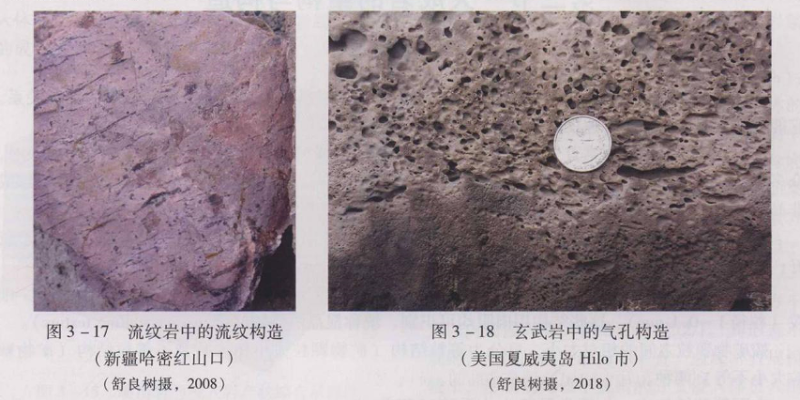

◎流动构造(flow structure):岩石中柱状或片状矿物或捕虏体彼此平行呈定向排列。表明岩浆一边冷凝一边流动。这一构造既见于火山熔岩中,也见于侵入岩之边缘。火山熔岩中不同成分和颜色的条带,以及拉长的岩浆屑、拉长的气孔相互平行排列,称为流纹构造(rhyolitic structure)(图3-17)。流纹构造常见于酸性或中性熔岩,尤以流纹岩最为典型。

◎气孔构造(vesicular structure)与杏仁构造(amygdaloidal structure):气孔构造指出现在熔岩中或浅成脉体边缘呈圆球形、椭球形的空洞(图3-18),下小上大。其直径为数毫米或数厘米,是岩浆中的气体所占据的空间。基性熔岩中气孔较大、较圆,酸性熔岩中气孔较小,较不规则,或呈棱角状。气孔被矿物质(如方解石、石英、绿泥石、葡萄石)充填者,称为杏仁构造。

◎枕状构造(pillow structure):本章第一节已作叙述(图3-11)。多见于水下喷发形成的玄武岩、安山岩中。

◎球状构造(orbicular structure):岩石中矿物围绕某些中心呈同心层分布,外形呈椭圆状的一种构造,各层圈中的矿物常呈放射状分布。系岩浆中某些成分脉动式过饱和结晶而形成,多发育在辉长岩和闪长岩中。

◎晶洞构造(miarolitic structure):侵入岩中具有若干不规则孔洞的构造,孔洞内常生长晶体或晶簇,如石英。一般认为是黏度很大的岩浆在冷凝收缩过程中形成的。常见于碱性花岗岩中。

◎层状构造(bedded structure):岩石具有成层性状。它是多次喷出的熔岩或火山碎屑岩逐层叠置的结果。

摘自《普通地质学》(第四版),舒良树主编。